NGN-2: Negativ gepfeilter Nurflügel Nr. 2

Seit dem Bau und dem Bericht

zum NGN-1 ist schon einige Zeit vergangen. Das Thema negativ gepfeilte Nurflügel

hat mich jedoch seither nicht mehr losgelassen. In der Zwischenzeit habe ich

weiter an meinen Entwürfen gearbeitet und konnte die Flugeigenschaften meiner

vorgepfeilten Modelle weiter verbessern. In diesem Bericht möchte ich den

Nachfolger vom NGN-1 vorstellen, der bereits 2014 seinen Erstflug hatte und

schon an mehreren IGNF-Treffen dabei war. Einen gut klingenden Spitznamen hat

auch er bis heute nicht erhalten, deshalb nennen wir ihn bei seinem

Platzhalternamen NGN-2.

Lehren aus der ersten

Prototypengeneration:

Der NGN-2 entstand aus den

Lehren, welche ich aus den Versuchen mit meinen ersten beiden Versuchsmodellen

Proto-1 und NGN-1 gezogen habe. Diese beiden Modelle waren, wie im Bericht zum

NGN-1 beschrieben noch recht dürftig im Flugverhalten (schlechtes

Abrissverhalten) und auch konstruktiv gab es noch Luft nach oben (hohes

Abfluggewicht und viel Trimmblei). Mit den gesammelten Erfahrungen aus dieser

ersten Prototypengeneration war dann der Zeitpunkt gekommen einen verbesserten

Nachfolger zu entwerfen.

Die Flügel des NGN-1 wählte

ich damals bewusst so einfach wie möglich. Das heisst sie hatten durchgehend das

gleiche Flügelprofil, keine Verwindung und nur eine schwache Zuspitzung. Da sich

bei meinen Recherchen die spärlichen Quellen in der Literatur und im Internet

zur Auslegung für negativ gepfeilte Nurflügel teils widersprachen (negative bzw.

positive Verwindung zum Flügelende), sah ich darin die beste Ausgangslage für

einen ersten Versuch.

In der Praxis erwies sich

dieser sehr einfach ausgelegte Flügel als gar nicht mal so schlecht. Zu

bemängeln war hauptsächlich das schlechte Abriss- und Auffangverhalten. Die für

meinen Geschmack zu hohe Mindestfluggeschwindigkeit beider Modelle, unabhängig

vom Abfluggewicht, war ebenfalls noch verbesserungswürdig.

Am Proto-1 testete ich im

Vorfeld noch verkleinerten Steuerklappen, die vorher über die gesamte

Flügelspannweite, mit Trennung bei Halbspannweite, verliefen. Die verkleinerten

Klappen mit jeweils der Länge eines Viertels der Flügelhalbspannweite (bündig an

der End- und Wurzelrippe) erwiesen sich als ausreichend. Ich entschied mich auch

definitiv dazu nur noch die Innenklappen als Höhenruder zu verwenden und nicht

mehr alle Klappen zusammen. Die Querruder waren bei allen Modellen immer nur auf

den Aussenklappen. Zu Vergleichszwecken mischte ich die Querruderklappen

manchmal noch per Schalter zum Höhenruder dazu, was ausser einem grösseren

Höhenverlust in engen Kurven kaum einen Unterschied für die Steuerbarkeit

machte. Minder wendig wird das Modell dadurch nach meiner Auffassung nicht.

Strömungsabriss:

Das gravierendste Problem

meiner ersten Generation Vorgepfeilter war das Strömungsabrissverhalten. Dies

führte in sicher neunzig Prozent der Strömungsabrisse zu einem nicht mehr

kontrollierbaren Trudeln und Absturz. Das Modell aufzufangen war in diesen

Situationen nicht mehr möglich.

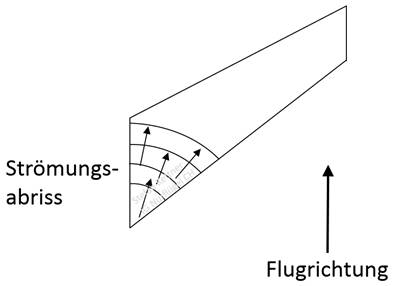

Typischerweise beginnt der

Strömungsabriss bei nicht verwundenen Flügeln mit negativer Pfeilung bei der

Wurzelrippe und verteilt sich von da weg über die Hinterkante über die gesamte

Tragfläche. Somit reisst die Strömung als erstes an der Stelle ab, an der sich

die Höhenruder-Klappen befinden. Der Pilot hat dadurch keine Chance mehr die

Situation mittels „Tiefe geben“ zu entschärfen. Durch den abnehmenden Auftrieb

im Heckbereich bäumt sich das Modell nur noch zusätzlich auf und der

Strömungsabriss schreitet weiter fort.

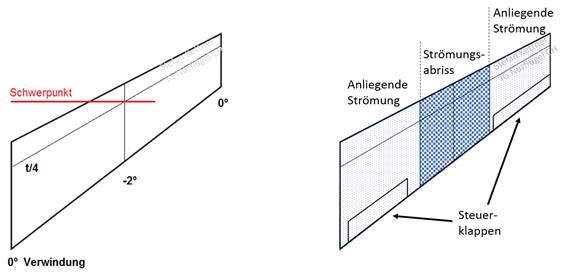

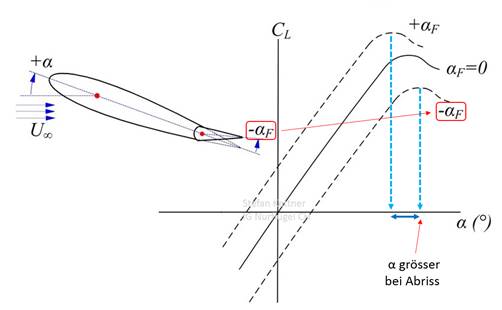

Um das Abrissverhalten zu

verbessern, griff ich auf eine Überlegung von IGNF-Kollegen Stefan Engel zurück.

Sein Vorschlag war es die Flügel durch lokale Erhöhung des Anstellwinkels so zu

verwinden, dass man ein Strömungsabriss gezielt an einer Stelle zuerst eintreten

lässt. Konkret dort wo der angreifende Auftrieb (t/4 Linie) auf dem Schwerpunkt

zu liegen kommt und beim Wegfallen keine Drehung um die Querachse verursacht

würde, da dort der Hebelarm gleich null ist und somit das resultierende

Drehmoment verschwindet. So würde das Modell sich nicht mehr aufbäumen, sondern

zuerst anfangen abzusacken. Dank der an den Flügelenden und im Wurzelbereich

noch immer anliegenden Strömung wären sämtliche Klappen noch wirksam und der

Pilot hat die Möglichkeit die Fluglage zu korrigieren.

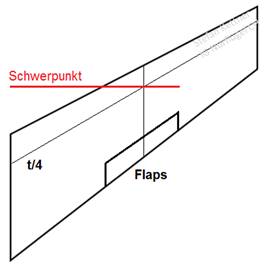

Am Proto-1 überprüfte ich

diese Theorie kurzerhand mittels fix ausgefahrenen Klappen (Flaps), die einen

ähnlichen Effekt erzielen sollten. Je nach Ausschlag der Flaps verändert sich

das Flügelprofil an den entsprechenden Stellen des Flügels, wodurch ein

Strömungsabriss, relativ zum restlichen Flügel, beschleunigt respektive

verzögert werden kann. Es stellte sich heraus, dass die Variante mit nach oben

ausgefahrenen Flaps das Flugverhalten kurz vor dem Strömungsabriss und im

Auffangen nachher deutlich verbesserte.

Entgegen den Erwartungen

machten die nach unten gestellte Flaps, die nach der ursprünglichen Idee ein

Strömungsabriss im Bereich des Schwerpunkts beschleunigt hätten, das Modell

deutlich bockiger und mühsamer zum Fliegen. Im Vergleich zur anderen Variante

war ausserdem viel mehr Höhenrudertrimmung nötig, um das Modell in der Luft zu

halten. Zur Überprüfung dieser Beobachtungen durch eine effektive Verwindung der

Flügel anstelle der Flaps entstand ein neuer schnell und einfach- gebauter

Prototyp (Proto-2). Umgesetzt wurde die Variante, die sich bei den Versuchen mit

den Flaps bewährt hatte. Das heisst, die Flügel wurden beim Schnittpunkt von

t/4-Linie und Schwerpunkt negativ verwunden.

Der zweite Prototyp

(Proto-2) war mit 2 Metern Spannweite grösser als sein Vorgänger Proto-1 (1.4

Meter) und verfügte ausserdem über leicht zugespitzte Flügel. Dieses Modell

bewies erneut zufriedenstellende Flugeigenschaften und gutes Abrissverhalten,

worauf ich all seine Eckdaten unverändert für den Bau des NGN-2 in stabilerer

Holzbauweise übernahm.

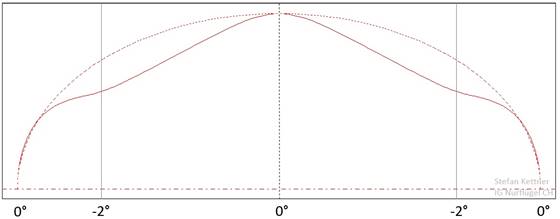

Natürlich wirkt sich diese

Flügelverwindung auch auf die Zirkulationsverteilung aus, die dadurch nicht mehr

der angestrebten elliptischen Form entspricht. Die Delle in der

Zirkulationsverteilung, welche durch die lokale negative Verwindung entstand,

ist in der Abbildung unten deutlich erkennbar. Die Tragflächen haben folglich

nicht den kleinsten induzierten Widerstand, fürs Erste wurde dies aber so

akzeptiert.

Bau des NGN-2

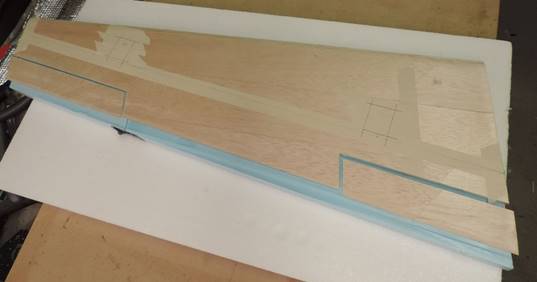

Bau der Flügel

Beim Bau der Flügel galt es

hauptsächlich massiv leichter zu bauen als beim deutlich zu schweren Vorgänger

NGN-1. Die Sandwichbauweise hielt ich bei, allerdings mit folgenden Massnahmen

zur Gewichtsreduktion:

Für die Balsabeplankung

reduzierte ich die Dicke von 2 auf 1.5 mm. Zusätzlich wählte ich bewusst die

leichteren weichen Balsabrettchen aus. Selbst mit Hartgrund-Lackierung wogen

diese bei derselben Fläche und Dicke nur knapp halb so viel wie die härtesten

Brettchen meines Balsavorrats. Für die Glasseidenverstärkung zwischen Styro-Kern

und Beplankung verwendete ich nur noch 25er (g/m^2) Seide und mit dem Klebstoff

versuchte ich sparsamer umzugehen.

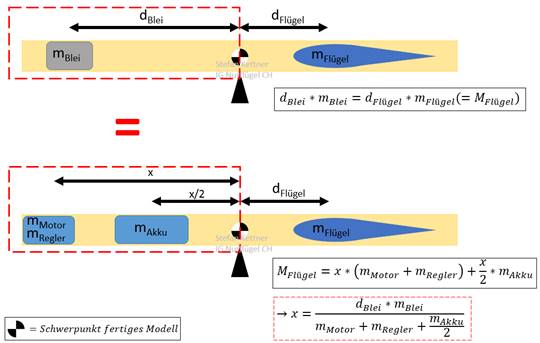

Bau des ersten Rumpfes

Beim NGN-1 hatte ich das

Problem, dass ich trotz des langen Rumpfes noch viel Blei in die Nase packen

musste, um den Schwerpunkt auf die richtige Position zu bringen. Der neue Rumpf

wollte ich deshalb so konstruieren, dass die Trimmung nur durch das Gewicht des

Motors, des Reglers und des Akkus ohne zusätzliche Bleigewichte erreicht werden

kann. Die Feintrimmung sollte nur noch durch das Verschieben des Akkus möglich

sein. Der Akku müsste ungefähr in der Mitte zwischen Motor und Schwerpunkt zu

liegen kommen, um notfalls noch genügend Platz zum Vor- oder Zurückschieben zu

haben.

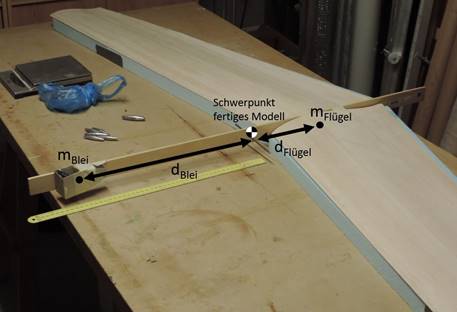

Zuerst baute ich die Flügel

im Rohbau fertig, da deren Gewicht entscheidend für die Trimmung waren. Der

Schwerpunkt der Flügel allein liegt nämlich hinter dem Schwerpunkt des fertigen

Modells und muss durch das Gewicht des ganzen Rests des Modells ausgeglichen

werden. Da das Gewicht und der Massenmittelpunkt der Flügel vorgegeben waren,

konnte die Gewichtsverteilung nur noch durch die Dimensionierung des Rumpfes und

der Positionierung von schweren Komponenten wie Motor, Regler und Akku (oder

Blei) beeinflusst werden. Es war deshalb entscheidend, wie lange der Rumpf

gebaut wurde, da die elektronischen Komponenten in der Rumpfspitze so einen

grösseren oder kleineren Hebelarm erhielten.

Die dafür notwendige

Rumpflänge bestimmte ich wie folgt. Die Flügel montierte ich an eine Holzlatte,

welche ich relativ zu den Flügeln so positionierte, dass deren Mitte auf dem

zuvor berechneten Schwerpunkt des Modells zu liegen kommt. Dadurch lagen die

Schwerpunkte der Holzlatte und des Modells auf demselben Punkt, wodurch das

Gewicht der Holzlatte die Ausbalancier-Prozedur nicht beeinflussen sollte.

Dieser Aufbau wurde

anschliessend auf dem Schwerpunkt des Modells auf einer Metallstange durch die

Mitte der Holzlatte aufgebockt. In eine am Ende der Holzlatte angeklebten

Kartonwanne mit bekanntem Abstand zum Schwerpunkt füllte ich so viel Blei, bis

der ganze Aufbau ausbalanciert war. Das Gewicht des Bleis multipliziert mit

dessen Abstand zum Schwerpunkt entspricht dem Drehmoment, dass die Flügel

bezüglich des Schwerpunktes ausüben und vom Motor, Regler und Akku kompensiert

werden müssen. Anhand der bekannten Massen von Motor, Regler und Akku konnte ich

nach dem Hebelgesetz deren Abstand zum Schwerpunkt berechnen.

Das Gewicht des Rumpfes

selbst erzeugt natürlich auch ein Drehmoment bezüglich des Schwerpunktes. Ich

nahm aber an, dass dieser Einfluss vernachlässigbar klein ist. Grund dafür war,

dass beim NGN-1 und meinen anderen negativ gepfeilten Prototypenfliegern die

Schwerpunkte der Modelle praktisch immer in der Mitte der Rümpfe zu liegen

kamen. Dadurch wird der Hebelarm des Rumpfschwerpunktes zum Modellschwerpunkt

und somit auch dessen Drehmoment verschwindend klein.

Zufälligerweise ergab die

Berechnung eine Rumpflänge, die praktisch identisch mit der des NGN-1 war. Auch

äusserlich baute ich den Rumpf ähnlich zum Vorgängermodell auf. Der einfache

Kastenrumpf ist in seinem Aufbau nicht weiter speziell, deshalb gehe ich hier

nicht weiter auf dessen Bau ein.

Bau des zweiten Rumpfes

Nachdem das Modell rund drei

Jahre im Einsatz war, wollte ich es optisch ein wenig aufwerten und seinen

klobigen eher unansehnlichen Rumpf, der damals möglichst schnell gebaut werden

sollte, durch einen Neuen ersetzen. Für die Konstruktion der Haube und der Form

des vorderen Rumpfteils (Nase bis Hinterkante Haube) orientierte ich mich am

Tigerhai von Wolfgang Werling, dessen Optik und grosszügige Platzverhältnisse

mich überzeugten. Das Heck liess ich spitz zulaufen. Der ganze Rumpf sollte in

der Seitenansicht tropfenförmig und somit möglichst aerodynamisch geformt sein.

Im Heckbereich bei der Flügelsteckung wollte ich den Rumpf allerdings nicht zu

filigran bauen und liess dort den Rumpf so hoch wie möglich. Zur Verstärkung

dieser Rumpfsektion und zum passgenauen Einbau der Steckungsrohre und der

Flügelsicherung (alle mussten exakt auf die bereits fertigen Flügel passen)

baute ich die unten abgebildete zusammensteckbare Frästeilkonstruktion aus

Sperrholz ein.

Für die Rumpfwände

verwendete ich 5mm dickes Balsa und sämtliche Spanten und Frästeile für die

Kabinenhaube bestanden aus ebenfalls 5mm dickem Sperrholz.

Für das Seitenruder klebte

ich drei Lagen 2mm dickes Balsaholz aufeinander, wobei die Faserrichtung der

mittleren Schicht um 90° zu den äusseren gedreht war. Diese Variante war

deutlich stärker als die aus Balsaleisten zusammengesetzte Version beim ersten

Rumpf und durch gewichtsreduzierende Löcher war sie nicht mal sonderlich viel

schwerer. Bei der Optik des Seitenruders wollte ich ebenfalls etwas Neues

ausprobieren und wählte eine stark verrundete Form, wie man sie von

Oldtimer-Segelflugzeugen kennt.

Flugeigenschaften

Beim Flugverhalten gab es

keine grossen Überraschungen. Das Abrissverhalten, war wie im Vorfeld an den

einfach gebauten Prototypen ausgetestet, absolut problemlos. Wird im

Geradeausflug mässig am Höhenruder gezogen, nimmt das Modell seine Nase leicht

rauf, verlangsamt und kippt schlussendlich über die Querachse nach vorne und

leitet selbst einen Auffangbogen ein. Das angestrebte Ziel, das Modell leichter

als sein Vorgänger (NGN-1) zu machen, konnte ebenfalls erreicht werden. Von

knapp 3kg konnte das Abfluggewicht auf 2kg reduziert werden. Fürs Erste

ausreichend, in Zukunft soll da aber noch mehr gehen.

Zu bemängeln ist, dass das

Modell im steilen Kurvenflug zu viel an Höhe verliert. Gerade beim

Thermikkreisen ist diese Eigenschaft sehr kontraproduktiv, wodurch die

eingebaute E-Thermik viel öfter als gewünscht eingesetzt werden muss. Beim

nächsten Modell werde ich diesem Punkt auf jeden Fall ausführlicher nachgehen.

Alles in allem macht der

Flieger sehr viel Spass und ist ein grosser Schritt vorwärts im Vergleich zu

seinem Vorgänger. Ihm werden sicher noch weitere überarbeitete Modelle folgen.

Flugvideos zu den im Bericht erwähnten Modellen

sind unter folgendem Link auf YouTube zu sehen:![]()

Auslegungsansätze

und Einsatz in der manntragenden Fliegerei

Stefan Kettner, 2014/2021